ACT1

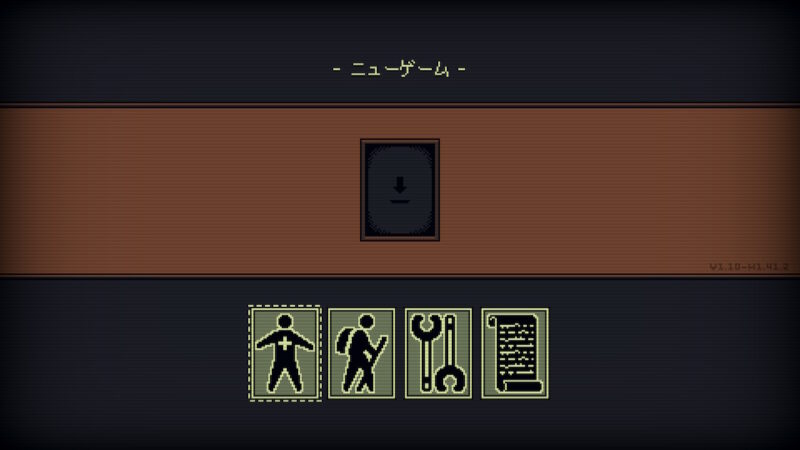

ニューゲームが選べず、コンティニューしか選べない……この時点で怪しさが半端ないです。小説や映画などで、敢えて第二章からはじめる構成の作品はちらほらあると思いますが、このゲームの場合は更に独特の意味合いがあるのが凄いですね。ACT1のラストでニューゲームのカードが出てきた時の衝撃ときたら!

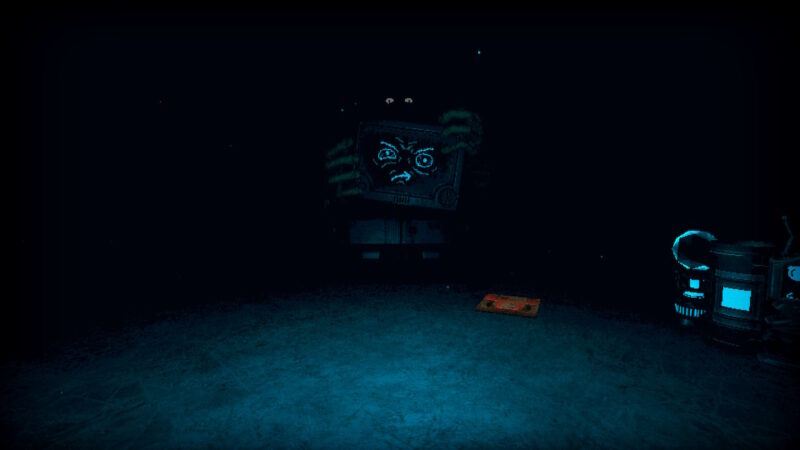

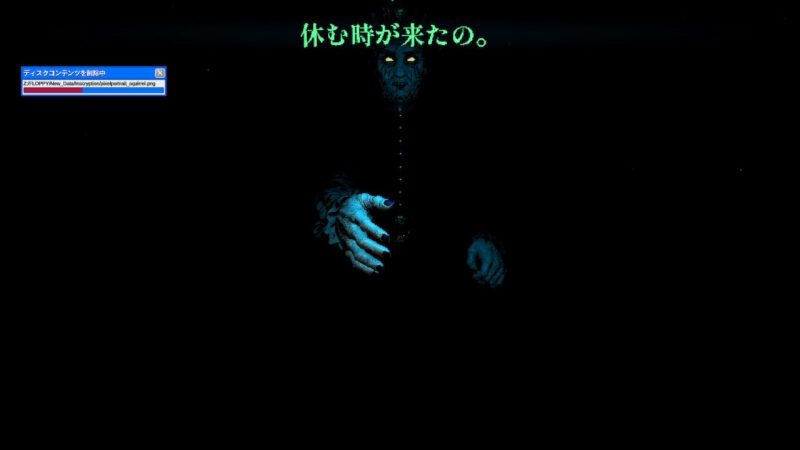

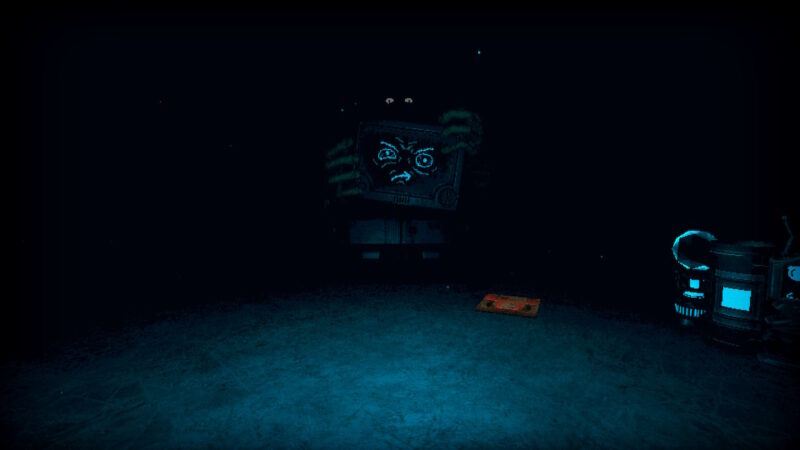

テーブルの向こうに座るゲームマスターは、目しかこちらからは伺えず、器用に仮面を変えながら複数の役割を演じ分けるのが不気味ながらもお茶目ですね。おどろおどろしい雰囲気があるのに、親切とも高圧的ともいいがたい、独特の雰囲気が素晴らしい。

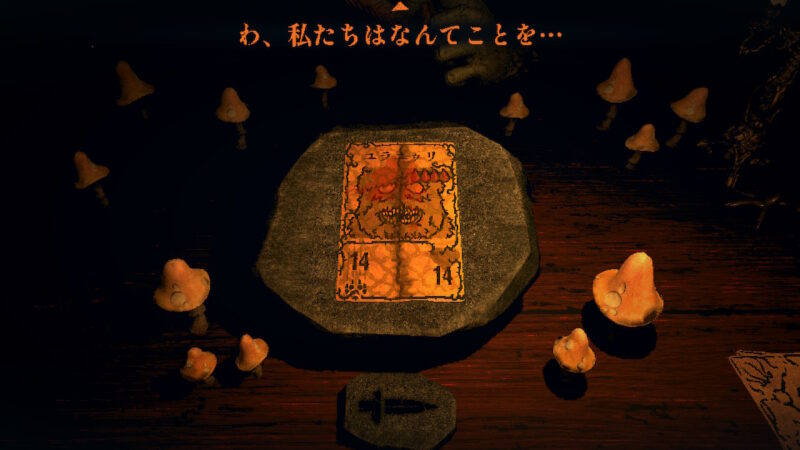

カードゲームとしても面白く、一ゲームが比較的すぐに終わってテンポがよいし、強い手札の使い道などが合わさった時の圧倒感がたまりません(対人戦だと喧嘩になりそうですが)。

負けて次の周が始まる前に、遺影のようにカードにされて、能力を受け継ぐことができるのも面白いです。運が良ければかなり楽ができるのも攻略の幅があって素晴らしい。

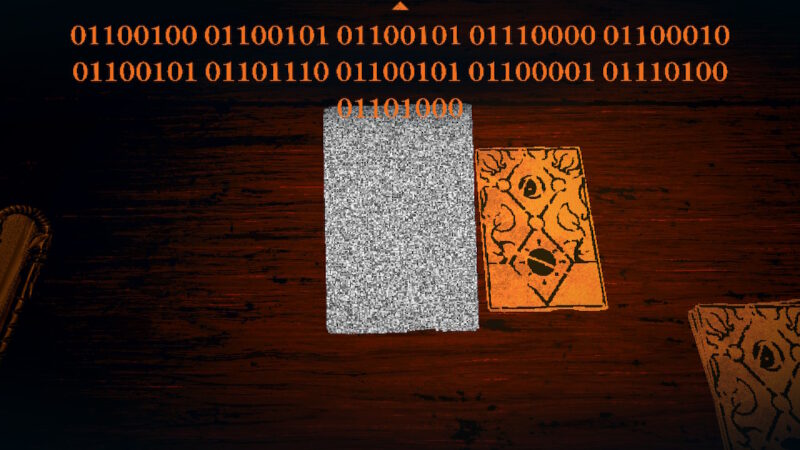

たまに意味不明なカードや演出が出てきたり、と怪しい雰囲気満載です。ルールブックで説明を見ても血で汚れてて読めないページがあるとか、カードの中の人物が話しかけてきたりとか、ゲーム中に席を立って部屋の中を歩き回れたり、といった感じにとにかく普通のゲームにない演出だらけで呆気にとられます。

意味のないアイテムだ!とゲームマスターに言われたものの、今まで進めてきた限りだとこのゲームにそんなものはないのではなかろうか、と怪しんで入手したら、まさか話しかけられるとは……入手時には意味がわからないものの、クリア後に見返すと結構重要な事を言ってたりしますね。

何度も何度も失敗して、ようやくラストらしき山小屋にたどり着いた時は、このゲームももう終わりかぁ、と思っていました。実際はまだこのゲームの深淵の縁にもたどり着いてなかったというのに……

最終戦はこの無茶なカードを作って無理やり勝ちましたが、攻撃力を下げて無効化させたり、即死カードで一撃だったり、と色々な攻略方法があるようですね。

負けるたびに撮影されてましたが、まさか勝ったらこうなるとは……

さらば、ゲームマスターことレジー。

……とこの時点ではそう思ってました。このあと、何が起こるかも分かっていなかったので。

ACT2

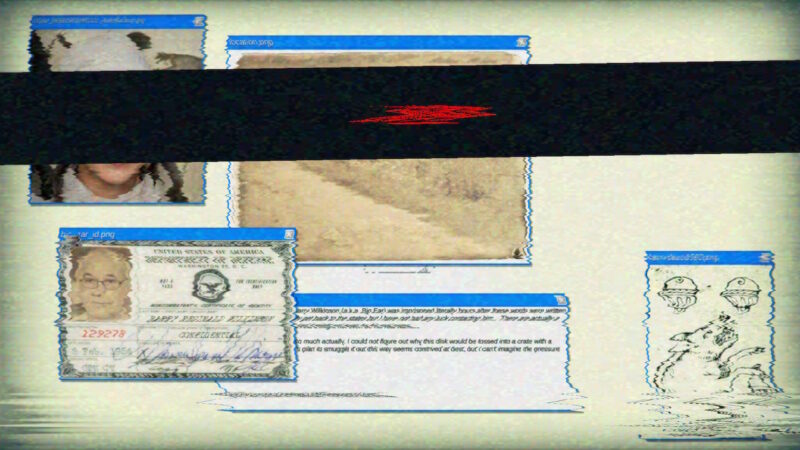

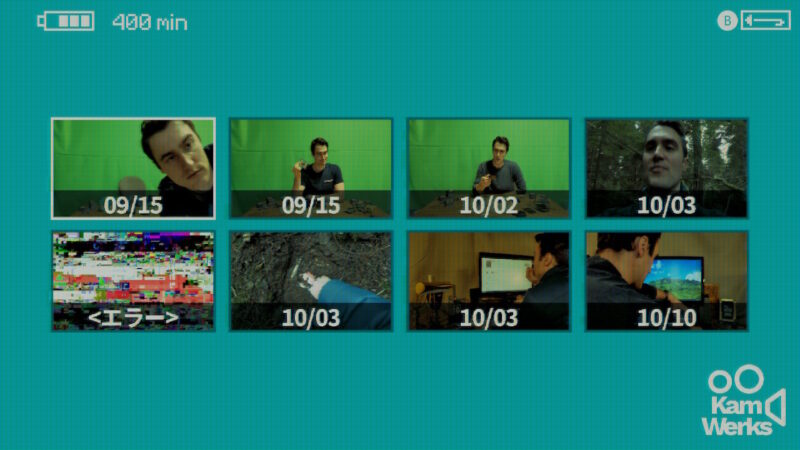

ゲームメーカーっぽいロゴとともに、外人の動画が満載。意味がわからないまま鑑賞し、やっぱり意味がわからないまま。

色々な娯楽に触れてきた経験があるので、この時点では「ああ、メタ要素のあるゲームなんだな」くらいの軽い気持ちでいました。

動画に字幕がなかったのは残念なのですが、モキュメンタリー的なリアリティを考えると、字幕が出てきた途端に作り物感が出てきてしまうから、敢えてこうしたのは英断ですね。まぁ字幕あったといって真相に気づけるわけもなかったですし「一体なんなんだ?!」という不信感を植え付けるのには十分だったでしょう。

そして遂にニューゲームのアイコンが。

序盤は誰かの続きを遊んでいたかのような状況だから、またホラーゲームが最初から始まるんだろうかと思いながら、ニューゲーム開始。

あ…ありのまま 今 起こった事を話すぜ!

おれはホラーゲームを遊んでいた思ったらいつのまにかMOTHERを遊んでいた…

な… 何を言ってるのか わからねーと思うがおれも何をされたのかわからなかった… 頭がどうにかなりそうだった…

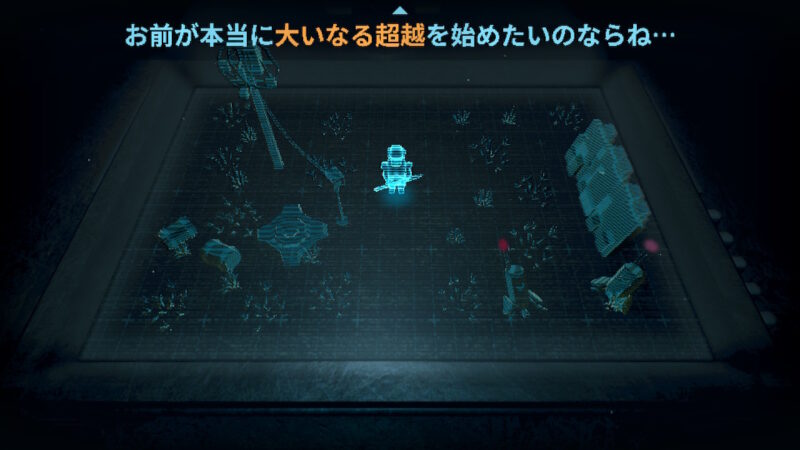

自分が何を遊んでるのか分からない困惑の中、とりあえずゲームを進めます。今までは死んだら最初からだったですが、その場で再戦できるのはありがたいですね。クリアまで通してみると、やはりACT1が一番難しかったです。ホラーな雰囲気と緊張感があったのは良かったんですが、1時間くらいかけて進んでも最初からなのはなかなか辛かったので……

ACT1で意味もわからずスライムの瓶をとってましたが、あれってそういう事だったんですね、、、ACT1がリセットされたことによる演出が心憎い。

ACT2は色々なシステムが出てきて、ゲーム的な攻略も多彩になってきて、緊張感こそはないもののデッキ構成の面白さなどを満喫できました。最初は気づかなかったんですが、4人の倒すべきゲームマスターは、ACT1で出てきたカードの人物たちだったんですね。

ACT3

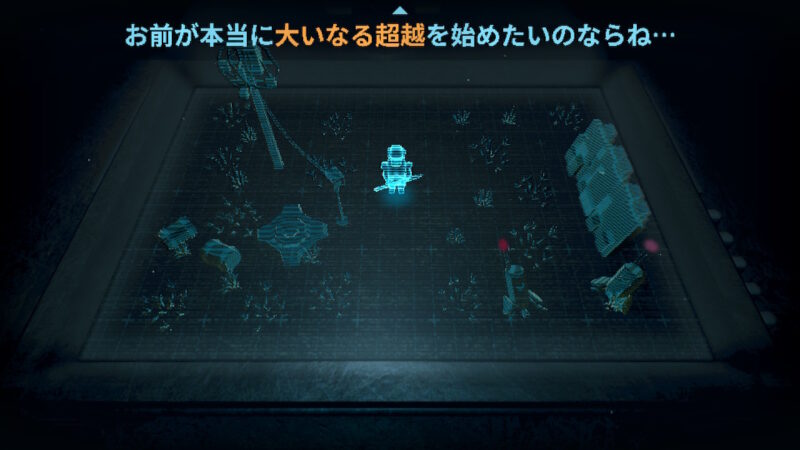

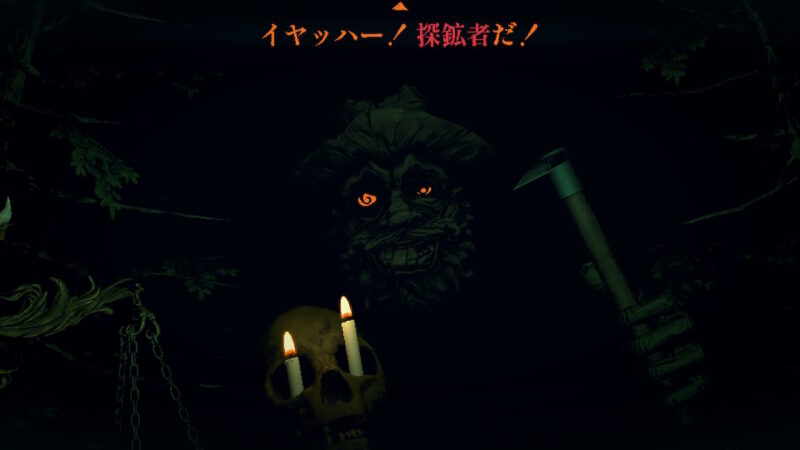

またしても雰囲気が変わりました。

ACT2が2Dゲームみたいな雰囲気だったので忘れてましたが、また席から離れて移動できたのは驚きました。このあたりでようやく、自分はゲームのモニターを通して自分以外の誰かの役割を演じている、というメタ構造なのを察します。

次から次と斬新な演出が今までありましたが、まさか対戦相手の見た目やゲームルールをデザインできるようになるとは……

う うま うまれたぁ

日本の新本格ミステリという小説群は、人を驚かすための工夫を厭わないガラパゴス的な歪さを持ち合わせてると思ってるんですが、このゲームにもそういう精神を感じました。とにかくとんでもない発想で人を驚かせ、それがちゃんとゲームと結びついてるのが素晴らしい。

ネットワークを介して、まさかスーパーマリオメーカー勢と戦わされるとは思いもしませんでした。そしてこのネットワークに繋ぐというのがメタ的演出にとどまらず、プレイヤーが何をしでかしてしまっているのか、という物語的に大きな意味をもつのが構成が白眉。

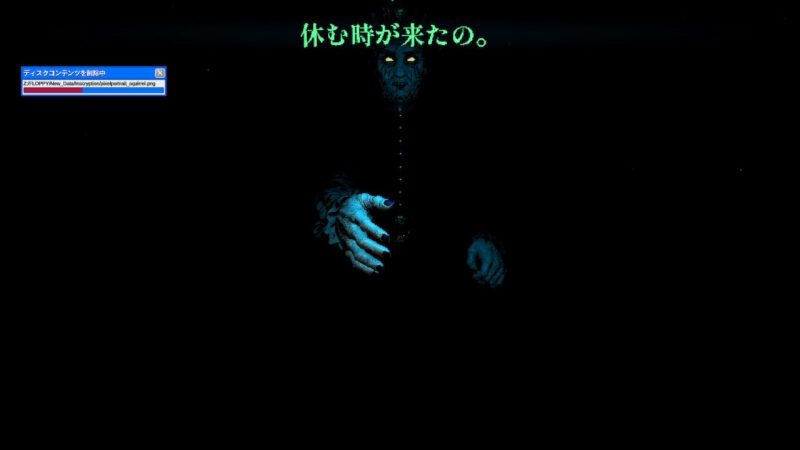

全てのボスを倒してからの怒涛の展開が凄すぎました。

今まで戦ってきたゲームマスター達と握手する段階になって、寂しさを感じた時、ようやく気づきました。すっかり彼らに愛着が生まれていたんだな、と。これをプレイ動画で済ませていると、ここまで思い入れを持てないでしょうから、このシーンの味わいもだいぶ薄くなるんじゃないかと思います。こういう部分は、やはり自分自身で苦しんで、楽しんで、体験したからでこそ、だと思います。

そしてゲームの世界が崩れ行く中、唐突に物語は幕切れを迎えます。

一体これは何なんだ……?!と呆然とする中、スタッフロールが始まるのでした。

スタッフロール後

スタッフロール前の演出は、強烈なクリフハンガーとでもいうべき、とんでもない引きでした。

この締め括りが賛否両論を生むのではないでしょうか。個人的にはアリだと思いましたが、人によっては怒るのではないでしょうか。いかんせん、ゲーム内の情報だけでは真相にたどり着けない構造なのですから。

どういう事?!と思った方は、これらの記事を読んでみると良いかもしれません(自力でたどり着くのはかなり無理だと思いますので)。

『Inscryption』をクリアした人のための攻略情報|上杉真人|ボードゲームデザイナー

【ネタバレ考察】Inscryption 例のアレの正体と、Inscryptionというタイトルの意味について|Joka

他にも色々な方の感想を見ましたが、中でも印象に残ったのは「解釈の余地を残すことと、広げた風呂敷を畳まないことはイコールではない」という一言でした。

自分が作ろうとしているデスノート二次創作、いろいろな仕掛けを考えているんですが、この一言は常に心の奥に懐刀として携えておきべきと感じました。とある作品(名前は伏せます)がクリア後に全く意味が分からなかったんですが、とある雑誌のインタビューで語られた設定を知らないと分かりようがないという事がありまして、かなり前の作品ですし雑誌は入手不可能に近いので今となっては考察しようがないのです。余韻や行間、考察の余地を残す場合、できるだけ作品内に手がかりを残して、ある程度は読者が補完できるようにすべきなのを再認識しつつ、自分がやろうと考えている仕掛けはどこまで許されるんだろうか、と自問自答することになりました。

その結果、少し変わったことをする場合、何らかの批判は受けても仕方がない、という結論に至りました。結局は自分自身でそれでよいかどうかを決めておくくらいしかできないな、と。どんな面白い作品であっても not for me 的な感想を持たれるのを色々見てきたので、なおさら自分みたいな素人が作るものが批判されないわけがなかろう、と。結局は信念をもって、自分の中で線を引くしかないのだな、と。

少し脱線しましたが、Inscryptionに話を戻しますと、このゲームの場合はこれで正解なのだと思います。あの唐突でショッキングな終わり方でないと、更に謎を探っていこうという気持ちにはならないでしょうから。ARG(代替現実ゲーム)として、色々な人が集合知としてゲーム内の暗号を解きあったり、情報を共有したり、物理的にフロッピーディスクが埋められているのを発見したり、というお祭り騒ぎはこのゲームならではのモノでしょうから(このあとのゲームで同じことをやったら二番煎じとしか思えないので、最初に何食わぬ顔でこういう事をしでかしたのが素晴らしい)。

自分の場合この件についてどう感じたかと言えば、楽しい奇祭があったのを知ったときにはとっくに終わっていたという寂しさ、みたいなところでしょうか。こういう作品はリアルタイムに楽しむのが最高なんだろうな、というのをつくづく感じます。まぁInscryptionの場合は英語圏でさかんに情報交換がされたり、フロッピーが海外に埋められてるという点からすると、後から知ったのは不幸中の幸いと言えるのかもしれませんが。

まぁ本編だけでもめちゃくちゃ面白く、熱中できたので、こう思えるのでしょう。あの唐突な終わり方自体が圧巻すぎて、意味がわからない点なんて些細な事でしかない、と思えるほどに心酔していたからでしょう。

クリア後のやりこみモードは、ACT1のあの楽しさをさらに満喫できそうなので、まだしばらくこの世界に留まってみます。

コメント